I- Il 25 giugno 1876, nel Montana, ai bordi del fiume “Little Bighorn”, e ai margini di basse colline che fino a quel giorno non avevano dato fama a nessuno, il destino volle che si scontrassero due opposte visioni del mondo; che, ignari uno dell’altro, incrociassero le armi i due simboli antagonisti del conflitto che opponeva i nativi americani agli invasori che li cacciavano dalle loro terre: da una parte, George Armstrong Custer, un militare ambizioso, indisciplinato, spietato; dall’altra, un capo spirituale la cui parola era sacra tra tutti gli uomini del popolo “rosso”, il sioux Toro Seduto.

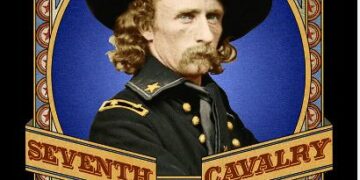

Quel giorno Custer – che era stato nominato “generale” durante la Guerra di Secessione ma che nella campagna contro gli indiani portava a malincuore il grado di colonnello –, morì trucidato, insieme a più di duecentocinquanta soldati del Settimo Cavalleria.

Quelli che venivano considerati “selvaggi”, avevano sconfitto uno degli eserciti più progrediti dell’Occidente. L’evento sconvolse ovviamente l’opinione pubblica mondiale.

La battaglia di “Little Bighorn” è una delle più epiche della storia degli Stati Uniti, certamente la più conosciuta tra quelle che insanguinarono i territori indiani. Ha ispirato film, libri, musica popolare. Ma è una pagina di passato avvolta tuttora da molti misteri.

Dal fondo leggendario di questa disfatta, emersero soprattutto le figure dei capi militari che si fronteggiarono: Custer e i suoi ufficiali, Reno e Benteen, certamente; o il lakota Cavallo Pazzo, sioux come Toro Seduto, o l’altro grande guerriero dei pellerossa, il Cheyenne Due Lune.

Ma accanto a loro, non tutti sanno, non tutti ricordano che nel settimo cavalleria, nelle truppe che a partire dal maggio del 1876 accompagnarono Custer fino all’ultimo attacco suicida, ci furono anche sei “giacche blu” d’origine italiana, sei nostri connazionali arruolati nell’esercito regolare degli Stati Uniti.

Due di loro saranno accanto a Custer nella battaglia fatale, e avranno un ruolo non secondario in questa tragica impresa: Giovanni Martino o Martini, detto John Martin, che sarà l’unico sopravvissuto della colonna comandata dal colonnello; e un eroe del quale non finiremo mai di stupirci, l’ufficiale Carlo Camillo di Rudio, soprannominato, a ragione, il Conte.

C’erano poi, defilati dal resto del gruppo in quanto addetti alle salmerie, due “semplici cavalleggeri”, giovanissimi: Giovanni Casella, ventiquattrenne, e Augusto Devoto, ventitreenne.

I due italiani che mancano ancora al nostro appello, appartengono alla fanfara di Custer: la dirigeva un piemontese, Felice Vinatieri. Custer amava la musica di questo maestro quasi quarantenne, che eseguiva per lui le marce del reggimento, ricreate e tramandate fino a noi dall’epopea western. Nella banda, figurava un altro musicista italiano, il napoletano Franco Lombardi.

Sei erano gli italiani del Settimo cavalleria. Tutti patrioti e garibaldini. Emigrati o fuggiti, in cerca di fortuna, prima della presa di Porta Pia e dell’Unità d’Italia. Parteciparono alla battaglia, furono sconfitti anche loro a Little Bighorn. Però tutti e sei scamparono al massacro e tornarono a casa. Non erano scappati davanti al nemico, non avevano disertato: comunque, sopravvissero. Gli italiani “impossibili” sono fatti così; soprattutto all’estero, hanno spesso un’incredibile fortuna.

II- Nel giugno del 1876 i superiori di Custer erano stati informati dalle spie e dagli scout che un gran numero di indiani si stava radunando intorno al Little Bighorn. Appartenevano a tribù che venivano considerate “ostili”, per il solo fatto che si rifiutavano di abbandonare i loro terreni di caccia, dei quali, all’epoca, il governo degli Stati Uniti non si era ancora ufficialmente appropriato. Bisognava insomma respingerli prima possibile all’interno della riserva loro assegnata, una regione arida e priva di pascolo per i bisonti, che non interessava nessuno, neppure le orde di cercatori d’oro che avevano invaso in quegli anni le terre dei pellerossa (e tra loro, si seppe poi, c’erano moltissimi italiani).

durante la “Yellowstone Expedition” del 1873

Custer, all’epoca in disgrazia, implorò il generale Terry di lasciargli comandare il Settimo Cavalleria e di affidargli questa missione.

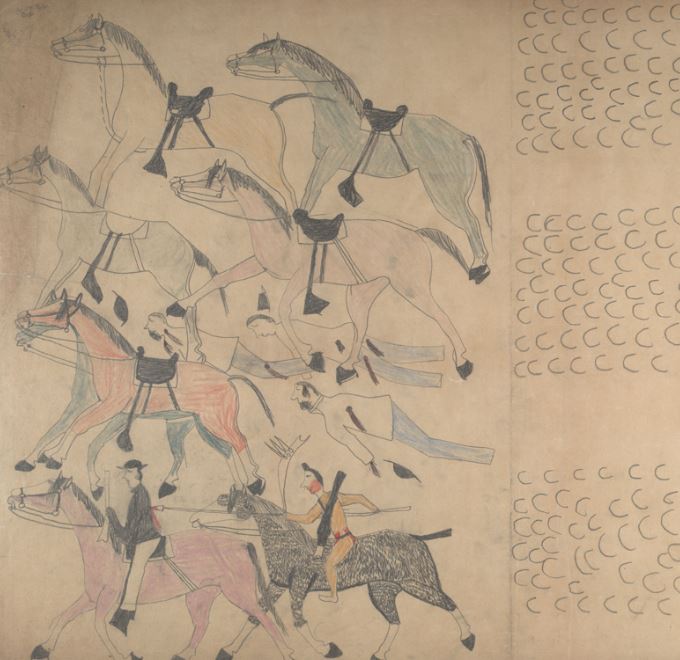

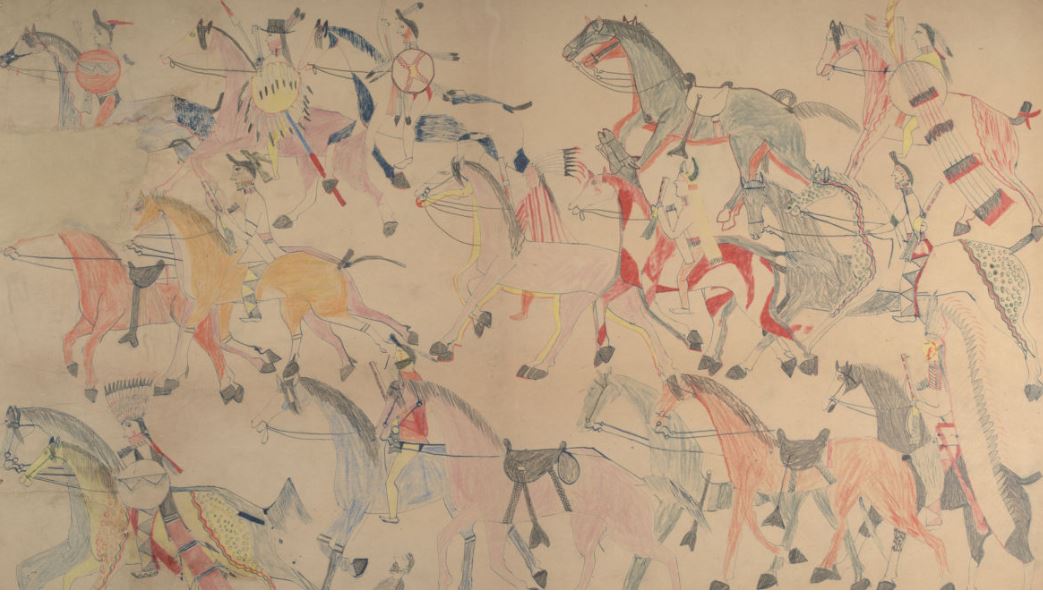

Mirava alla Casa Bianca, e era alla ricerca di combattimenti e di stragi che avrebbero ancor più dato lustro alla sua fama d’eroe del West. Non sapeva però a cosa andava incontro. Non conosceva l’esatto numero degli indiani sulle cui tracce si era posto, né quanto e come fossero armati. I suoi capi, per questo, gli avevano dato ordini prudenti. Il destino volle, che, all’insaputa del colonnello, nelle vallate del Little Bighorn si fosse concentrato, per un imponente raduno religioso, uno dei più popolati accampamenti indiani di tutti i tempi. I nativi, forse cinquemila, forse addirittura settemila, erano guidati da un carismatico capo Sioux Hunkpapa: Toro Seduto.

Custer doveva procedere solo a una ricognizione, e attendere rinforzi, ma poi, sottovalutando il pericolo a cui andava incontro, decise d’attaccare l’insediamento appena vide da lontano le prime tende. Mandò alla carica frontale, sul lato nord dell’accampamento, gli squadroni del Maggiore Reno – e tra quei soldati, c’era il conte Di Rudio. Lui invece costeggiò le colline per sorprendere gli indiani alle spalle, dall’altro versante, con duecentoventi uomini decisi a tutto.

Finalmente osservò dall’alto l’intero villaggio, ma non fu minimamente spaventato dal numero imponente dei nemici: Custer era sicuro che alla vista dei suoi squadroni, sarebbero fuggiti spaventati. Per inseguirli e sterminarli, aveva solo bisogno d’un sufficiente numero di pallottole, e per ottenerle dai rinforzi, affidò un messaggio al suo secondo trombettiere, l’italiano John Martin.

Giovanni Martino – questo il vero nome di John Martin – era nato in Campania, a Sala Consilina, nel 1853. Aveva combattuto giovanissimo con Garibaldi, a Roma, e perciò godeva, tra i soldati degli Stati Uniti, la fama di “Romano”. Il “generale” non si fidava dell’inglese di questo recente emigrato e allora dettò al suo attendente William Cooke un biglietto per il capitano Benteen. Quel celebre messaggio si ammira oggi nelle sale del Museo di West Point, la più celebre accademia militare del mondo, dove Custer è onorato da un grande monumento funebre e dove – forse – è sepolto. Recita testualmente:

“Benteen come on – Big Village – be quick. P.S. Bring packs”.

Il capitano però in quel momento era assediato nella macchia dai nativi. Nessun rinforzo giunse in aiuto, e quasi subito, guadato il fiume, George Armstrong Custer fu circondato da un nugolo di pellerossa urlanti che tagliarono fuori lui e i suoi uomini da ogni possibilità di ritirata.

Un errore, che mai gli avrebbero perdonato a West Point. Ma si sa che anche lì fu un allievo ribelle, sempre al limite dell’insubordinazione.

III- Com’ è morto Custer, quel feroce soldato che gli indiani chiamavano: “il figlio della stella del Mattino”?

Nessun sopravvissuto, da parte statunitense, ha potuto raccontarlo. L’ unico testimone, rimasto vivo, del massacro, fu, a quanto pare, un cavallo del suo squadrone: Comanche. Apparteneva al maggiore Keogh, un irlandese che, anche lui, aveva combattuto a Roma, ai tempi dei moti garibaldini. Il cavallo divenne talmente famoso che si può ancora ammirarlo, impagliato, in un museo degli Stati Uniti.

In ogni caso, nell’immaginario filmico, artistico, letterario, ha prevalso la versione “eroica” della sua morte, celebrata, immortalata, da dozzine di quadri, stampe, film, rievocazioni.

Custer accerchiato che spara le ultime cartucce, mentre i suoi fedeli soldati gli fanno intorno circolo e scudo, cadendo a uno a uno sotto i colpi degli indiani “ostili”, soverchianti di numero… Finché una pallottola o una freccia vigliacca avranno ragione del suo coraggio…

Fu Buffalo Bill, col suo circo, a imporre questa iconografia: la esportò in tutto il mondo insieme allo spettacolo: The Wild West Show. Nella tournée americana, accanto a lui, comparve per pochi mesi persino il vero Toro Seduto.

Ma: come andarono i fatti, veramente?

Da una ricostruzione successiva sembra che il “generale”, vistosi accerchiato, si riparò dietro una trincea di fortuna, un anello formato dai cavalli della truppa uccisi a questo scopo. Ma molto presto dové essere colpito. Al torace, alla tempia. Accanto a Custer, furono massacrati due suoi fratelli, Thomas e Boston, e tutti gli altri che l’avevano seguito nel suo pazzesco, imprudente, animalesco assalto.

C’è poi da registrare anche l’ipotesi d’un serio studioso delle guerre indiane, l’italiano Gualtiero Stefanon, secondo la quale Custer sarebbe morto subito, colpito da una pallottola vagante mentre guadava il fiume per sorprendere gli indiani dell’ accampamento: un Corvo, un giovane scout, l’ avrebbe visto scivolare e cadere da cavallo, così, per primo, ucciso da un cecchino, quando l’attacco non era stato ancora lanciato. L’ultima difesa dei soldati sarebbe stata organizzata, in questo caso, intorno al suo cadavere, oppure intorno a lui che agonizzava.

La versione veritiera degli ultimi momenti del “generale” dipende allora dai ricordi di chi l’ha ucciso, di chi faceva parte del carosello dei Sioux, dei Cheyenne, degli Arrapaho che gli vorticava intorno sparando all’impazzata o a colpo sicuro. Ma si constatò presto che le testimonianze dei sopravvissuti indiani, raccolte a ridosso degli avvenimenti, non concordavano, soffrivano di lacune, esaltate e inficiate dall’orgoglio di aver conseguito una simile vittoria.

L’unica (quasi) certezza è: che i pellerossa protagonisti del Last Stand non l’avevano riconosciuto. Custer aveva tagliato da poco i “lunghi capelli”, la chioma per la quale era famoso in tutto il West. Dové risultare impossibile distinguerlo, in mezzo agli altri, solo dall’uniforme di ufficiale, nel parapiglia dell’assedio. E anche dopo, al suo cadavere non venne riservato nessun trattamento particolare, degno della nomea di Custer: nonostante, bisogna ricordarlo, che per il popolo dei pellerossa “ostili”, lui non fosse unicamente il peggiore dei nemici, ma “il Diavolo” in persona. Non lo scotennarono. Si accanirono sui suoi attributi virili, cosa non rara, sui soldati uccisi in combattimento. Il particolare fu pudicamente nascosto per non addolorare la sua sposa, Elizabeth Bacon Custer.

IV- Quella che, dal punto di vista dei nativi americani, delle grandi tribù Siuox o Cheyenne, era considerata la più grande delle loro vittorie si ritorse, in pochi anni, in una irreversibile sconfitta.

A Wounded Knee, il 29 dicembre 1890, appena due settimane dopo l’assassinio a sangue freddo di Toro Seduto, i “lunghi coltelli” vendicarono nel sangue lo stermino del settimo reggimento di cavalleria a Little Bighorn facendo strage di Lakota: tra le vittime del massacro indiscriminato ci furono anche 230 tra donne o bambini.

Nel giro di pochi decenni, la nazione indiana, decimata, divisa, esiliata, snaturata, capitolò. Ottenne quello che i “visi pallidi” chiamavano pace, e qualche fazzoletto di terra propria nelle riserve, attraverso una serie di trattati che miravano a mortificarne i diritti, l’orgoglio, la sopravvivenza.

Ancora una volta, i colonizzatori si comportarono come se depredare la terra dei nativi fosse un loro diritto, visto che gli “indiani” non sapevano come sfruttarla.

Anche gli indennizzi pattuiti per la cessione dei territori si dispersero nei rivoli del tragitto tra Washington e le riserve. Quando i capitribù reclamarono le somme loro dovute – considerevoli, anche se del tutto inadeguate al valore di ciò che avevano perduto – non le ottennero. Gli fu risposto (riassumo) che anche se non erano mai arrivati ai nativi, quei soldi, rateizzati arbitrariamente, risultavano usciti dalle casse federali. Se poi avventurieri o funzionari di pochi scrupoli avevano rapinato i nativi, non era certo colpa del Governo centrale.

Ne conseguiva dunque, secondo la logica della Rapacità qui applicata, che niente più spettava agli indiani, visto che avevano dato prova di non saper tesaurizzare le risorse finanziarie loro assegnate. Esattamente come avevano perso il diritto ai loro territori, solo perché erano troppo “grandi”.

Per i colonizzatori, era uno spreco intollerabile, e i nativi furono invitati a farsi da parte a pedate, quando finirono le fucilate.

[CONTINUA IL 27 GIUGNO, GIORNO IN CUI FU RINVENUTO IL CADAVERE DI CUSTER]