I– È nel naufragio che si conosce il Mare.

Perciò: la quintessenza d’ogni pittura marinara è l’ex voto.

Tutto lascia presupporre che questo tipo di figura o illustrazione sia stato inventato dall’ingegno umano assai prima che nascesse l’arte di dipingere paesaggi marini, trascelti solo per la loro “bellezza visiva”. Al principio, non c’era il panorama.

Diagora di Melo, fiorito – ma in fama di jettatore – nel V secolo a.C., era universalmente noto come ateo. Un giorno, a Samotracia (l’episodio è riportato da Cicerone, nel suo trattato Sulla Natura degli Dèi), «così fu interpellato da un amico: “Tu che ritieni che gli dèi si disinteressino delle vicende umane, non ti accorgi, osservando le tavolette votive, quanti uomini in seguito alle loro preghiere sfuggirono alla violenza della tempesta e giunsero salvi in porto?”.

“È proprio così, rispose Diagora “dato che in nessun luogo poterono farsi dipingere quelli che fecero naufragio e perirono in mare”».

Siamo cinquecento anni prima di Cristo, e quella di ritrarre i naufraghi in attesa d’una grazia divina non sembra neppure una moda recente.

Purtroppo, dei Greci non c’è rimasta la pittura, se non come ombra – appena pochi esempi; ma qualche “pinakes” sbalzata nella terracotta, qualche bel vaso istoriato, frammento o copia della loro scultura “marinara” sì, li abbiamo visti. E ciò che evocano le loro “vedute” è, per solito, mostruoso.

Laocoonte che si sbraccia sulla riva, Scilla che latra, Cariddi che vortica, e tutti gli altri Tèrata beffati da Odisseo… Persino la bella Afrodite, “spuma di mare”, emerse dall’onda in un’aura di tregenda, come ex-voto a se stessa: Dea da pregare, venerare, e nel contempo orfana e naufraga, lei, sorta dal rosso schiumeggiare che accolse il fallo reciso di Urano…

Afferma Plutarco, che il mare stesso, tutto il mare, “è la lacrima di Saturno”.

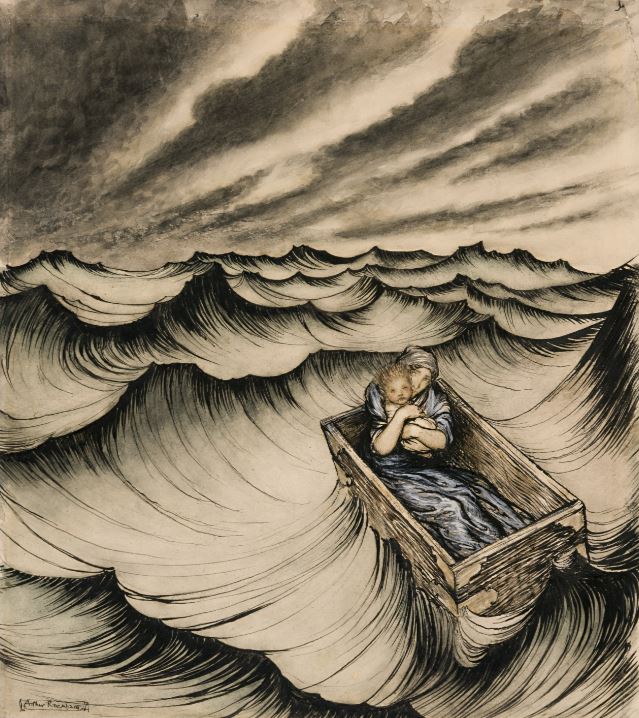

Il punto di vista genuinamente “marino”, allora, mi pare, è sempre quello: da vittime, o da scampati. All’inabissamento, alla catastrofe mitica, all’attacco infero.

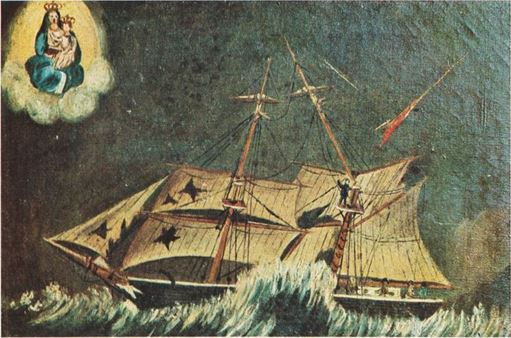

II– Negli ultimi duemila anni la forma ex-voto non si è evoluta, tra i cristiani, e può riassumersi così: nella parte inferiore del dipinto c’è il mare – decisamente in burrasca. Tra le onde, un uomo – quasi sempre –, o una donna, meno spesso – che annega; o una nave che già protende la chiglia per sprofondare nei gorghi; oppure una barca, popolata da uno o più disgraziati che boccheggiano. Nella parte superiore il quadro è illuminato da una coccarda luminosa al cui centro compaiono: una sola persona della Trinità (Gesù, difficilmente le altre due), oppure la Vergine (da sola o col Figlio), oppure uno o più Santi, oppure un angelo qualificato (angelo custode, Arcangelo).

Quello squarcio tra le nubi disperate è l’effetto-laser della preghiera puntata dai derelitti contro il Cielo.

III– All’origine della pittura marinara, subito dopo l’ex voto (ma con la stessa ammirazione per l’intervento divino nella Storia), porrei la rappresentazione del mare come teatro delle grandi battaglie navali. Il mare solcato da armi e galee, il mare che rimbomba di tamburi che danno il ritmo ai rematori forzati, che ruggisce di catapulte gravide di proiettili, che si infiamma di fuoco bizantino, che stride di rostri che penetrano e squarciano gli scafi. Evocare tutto questo era molto facile anche per il più rozzo degli artigiani antichi: poche silhouette di triremi da guerra che si fronteggiano – in barba alla prospettiva – come disegni infantili. E, come accade alle figure tratteggiate dai bambini, il commento sonoro era in qualche modo incorporato.

IV– Tragedie e guerre si addicono al mare.

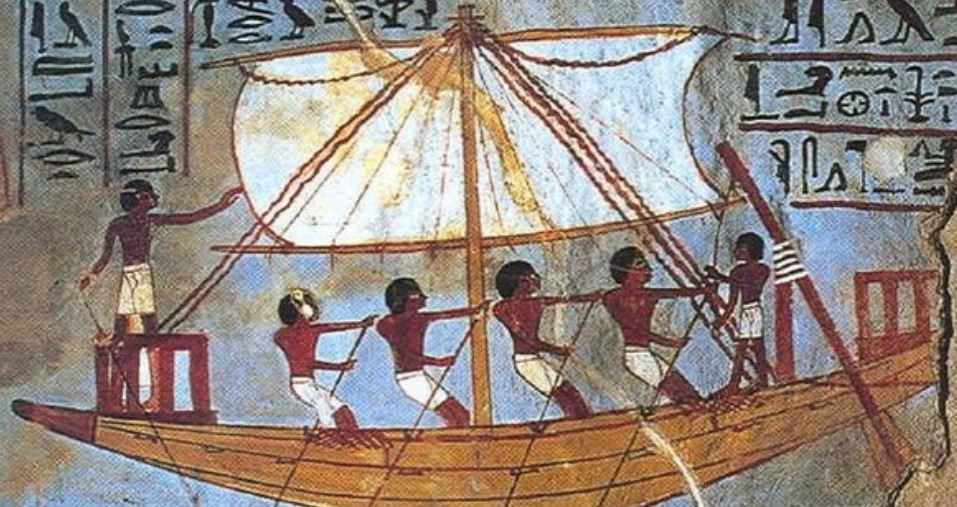

Il fiume è dei mercanti, il mare è dei pirati. Si riconosce subito una cultura fluviale, e come e quanto si discosta da una marinara. Basti pensare alle pitture murarie egizie, ai loro tiepidi vascelli – sembrano fatti di carta pergamena –, che placidamente discendono il Nilo.

Plutarco racconta che “i sacerdoti d’Egitto abominano il mare, […] non usano il sale a tavola, non salutano piloti né marinai, perché vivono sul mare […], e, tra i geroglifici, il pesce denota odio e abominio”.

Incanalato nella corrente del fiume, il commerciante, il notabile egizio, il ministro del culto conservano ogni potere, ogni privilegio dovuto al sopruso. In mare, invece, persino il Re può essere assalito, incatenato, rapito, da predoni meglio equipaggiati e armati delle sue navi.

Il mare sospende ogni diritto. “Acque internazionali”, le chiamano adesso: ma è solo un segno che la pirateria non può essere estirpata – che, entro certi limiti, può essere impunemente esercitata anche oggi.

V- È vero: ci sono persone che, invitate a parlare del Mare, parlano solo del Mal di Mare – l’ha notato, per primo, mi pare, proprio Chesterton. Ma un lungo viaggio in nave, una crociera a vela senza l’assillo del tempo, conservano per tutti un fascino remoto d’avventura; mentre un tragitto altrettanto lungo, in treno, sull’Orient Express, sulla Transiberiana, sulla linea per Madras o per Shangai attira ormai solo i turisti condannati all’etnologia e i mistici dilettanti con le terga e con lo stomaco di ferro. Per non parlare dei viaggi transcontinentali che si compiono inscatolati per ore dentro Jet elefantiaci. Dopo averla assaggiata su un volo interminabile, a novemila metri d’altezza sull’oceano, si comincia a dubitare che l’Eternità sia tra le aspirazioni più profonde e durevoli dello spirito umano.

VI– Le credenziali bibliche sono pessime.

In Giobbe (12, 7) il Mare è un Mostro, e come tale va tenuto a guardia. I Salmi e Giovanni ce lo rappresentano come la casa del Leviatano, padre archetipo di tutte le creature più diaboliche.

Dappertutto, nella Bibbia, quando Dio è ostile all’uomo, evoca il Mare per spaventarlo, o minaccia naufragi e inondazioni per atterrirlo. Il Mare s’erge come ostacolo agli Ebrei in fuga dagli Egiziani: è il limite d’ogni speranza. Per accedere alla Terra Promessa, non bisogna navigarlo, ma evaporarlo, spaccarlo in due con un’invisibile ascia divina.

L’Apocalisse (XXI, 1), maledice: nella Terra salvata e rinnovata dal secondo avvento di Cristo, non ci sarà posto per il Mare. Perché tanto odio? Perché Giovanni, che si può specchiare a Patmos in quello coloratissimo dei Greci, disprezza tanto il Mare? Dubito che sia solo perché il Santo non sa nuotare.

Al nostro quesito risponde, forse, quell’altro verso ebbro, che, sempre nell’Apocalisse (XX, 13), vaticìna: “Il Mare restituirà i Morti”…

Il Mare è, per l’uomo mediterraneo che si affaccia con orrore sulle sue bellezze, un insaziabile, immane “Obitorio sommerso”.

Il Mare è la più grande cosa morta che si muova. Lo solcano fantasmi di velieri e spettri di balene. Lo infestano, nelle profondità più inaccessibili, gli ossari di miriadi di navigli inabissati, i resti di milioni di affogati.

[CONTINUA DOMANI]

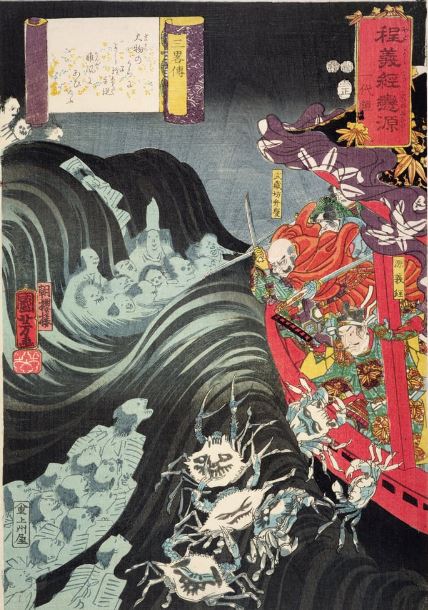

[in copertina: illustrazione di Utagawa Kuniyoshi-yokai]