I- Non so se Friedrich Hölderlin (1770-1843), negli ultimi quattro decenni della sua vita, impazzì davvero. Condivideva molti suoi comportamenti con i folli, questo è certo.

Gli mostrarono intorno al 1841 un esemplare delle sue “Opere Poetiche”. Sfogliò il libro e disse a Fischer, che era venuto a visitarlo: “Sì, le poesie sono autentiche, sono mie, – ma il nome è stato falsificato; io non mi sono mai chiamato Hölderlin, ma Scardanelli o Scarivari o Salvator Rosa o qualcosa di simile“.

Secondo il referto che stilò il suo medico curante, il grande poeta soffriva allora, da più di quarant’anni, di “attacchi schizoidi”.

Frederic Lyman Wells, nel 1946, lo definì “il più grande degli schizofrenici”.

Non ho le conoscenze neuro-psicologiche appropriate, ma ne dubito.

Roman Jakobson ha dedicato un meraviglioso saggio a questa enigmatica pazzia. Ha analizzato gli ultimi componimenti di Hölderlin – il cosiddetto ciclo della “follia” – come se il poeta infelice ci avesse lasciato in eredità una serie di messaggi “cifrati”. Ne deduco: Hölderlin è stato un grande “paranoico”, e uso questo termine in senso esistenziale, non tecnico. Uno dei più grandi della storia, più grande del presidente Schreber, perché attinse il suo materiale direttamente dalla propria “interiorità” e non lo cercò negli abissi della teologia, della gnosi o dell’esoterismo.

L’aspirazione autentica del paranoico non è dissimile da quella del pensieroso alchimista, o del bieco tiranno: sfuggire alla morte e guadagnare l’elisir di vita eterna, a dispetto dei nemici e della condanna alla morte naturale.

Mi sembra valida l’ipotesi che Hölderlin scelse, pur di ottenere gli stessi obiettivi, una propria e diversa forma di “pazzia”.

Si comportò da militare catturato in guerra dai propri avversari o, meglio ancora, come un prigioniero “politico”, o una “spia” scoperta a curiosare nelle retrovie. Innanzitutto, esattamente come fanno quelli, negò le proprie generalità.

Comunque, il “nuovo” poeta, il più grande tra tutti quelli che componevano liriche in tedesco, doveva chiamarsi come un italiano. A Waiblinger disse che il suo nome era: “Killalusimeno”, che pare una forma dialettale del sud d’Italia, mentre a un gruppo di studenti si presentò come “HE. Rosetti”.

Usò anche firmarsi: Buonarroti. Altro ceppo italiano. Non credo pensasse all’artista, piuttosto al comunista, al cospiratore della “congiura degli Eguali” (1797), al ricercato. Voleva, con quel nome, dare il segno che un complotto era stato ordito anche contro di lui?

La titubanza che dimostrò a Fischer nella scelta del nome (italiano) sotto cui voleva celarsi volatilizzò proprio negli ultimi anni. Il ciclo di poesie che costituisce il testamento di Hölderlin, composte dopo il 1837, è firmato: “Scardanelli”; un marchio quasi sempre accompagnato dalla formula “con umiltà” o: “umilmente”. Si può dire che Scardanelli fosse il suo nome da “umiliato”.

Con la sua nuova identità, egli si atteggiava a servo “umilissimo” di chiunque. Quando qualcuno dei suoi visitatori borghesi lo interrogava, replicava chiamandolo “Vostra Grazia” o “Vostra Maestà” e persino “Vostra Santità”.

Re, Nobili, Papi: questi potenti del Mondo dovevano essere i suoi veri nemici. Da lusingare, da blandire. In modo apparentemente innocente, egli faceva notare che li aveva riconosciuti, loro o i loro sicari; ma il suo atteggiamento non era aggressivo, né suggeriva una fuga imminente. Voleva rassicurarli. Convincerli che “non era più lui”. Che non valeva più la pena nuocergli, o sopprimerlo.

Evidentemente l’antico Hölderlin aveva dato troppo nell’occhio, la congiura contro di lui imperversava, ed era stato meglio “ritirarlo” dal mondo, sostituendolo con una creatura modesta, appartata, ossequiosa e innocua.

Anche sul nome fatto a Fischer: “Salvator Rosa” (poi tramutato in “Scaliger Rosa”) è giusto riflettere. Nell’esitazione iniziale, tra Scardanelli e Rosa, è evidente il tributo del poeta afflitto al grande pittore italiano del Seicento, che amava scambiare la propria identità mascherandosi da astuto, invincibile, “Signor Formica” (come si legge, appunto, in un racconto di Hoffmann). Nella realtà, Salvatore era stato veramente un artista avventuriero, valente spadaccino – forse omicida –, perciò, presumo, dopo aver funto al principio da corazza, da spauracchio pel nemico, nel tempo quel travestimento fu scartato. Hölderlin era costretto a camuffarsi, non voleva più generalità sospette, provocatorie o altisonanti. Voleva passare inosservato – un compagnone, un inetto, piuttosto: di qui il nome definitivo, Scardanelli, degno – lo suggerisce Jakobson – d’una maschera da Commedia dell’Arte. Lo Sganarello di Moliere, a esempio, valletto del seduttore Don Giovanni, che ipocritamente si presenta anch’esso come servo “umilissimo”.

La firma definitiva delle poesie del “ciclo” del commiato: Scardanelli, sembra dunque nascere da un cifrario. Probabilmente destinato a un unico Iniziato: se stesso.

La propensione del Lirico per gli anagrammi e gli pseudonimi era del resto risaputa: basti pensare al suo Iperione.

Jakobson notò per primo che Hölderlin e Scardanelli condividono ben sette lettere su undici, tra cui – pochi se ne accorgono –, le due “elle”. Aggiungo che l’anagramma è quasi perfetto se parte dopo lo “Sca” iniziale, che ne è fuori: sette lettere su nove. È evidente che Hölderlin privilegia per sé un nome che comunque cominci per “Sca”: Sca-rivari, Sca-liger, Sca-rdanelli. La vera cifra andrebbe forse cercata nelle prime tre lettere, senza escludere che siano acronime.

II- Non intendo giudicare se Hölderlin fosse, o no, pazzo davvero. Non ne ho gli strumenti. Ma, continuo a sospettare: la pazzia era un rifugio per lui. Un uomo che simulasse per quarant’anni una malattia di mente, allo sguardo del clinico, verrebbe considerato “sano”?

Certo è che persino i suoi amici più assidui si stupivano, se il poeta si comportava come i folli comuni.

Nel 1841 Schwab lo udì affermare: “Io sono nostro Signore Iddio”. Ne fu immensamente sorpreso.

Hölderlin, evidentemente, giocava la carta della disperazione. Millantava un immenso potere per incutere paura ai suoi persecutori.

Quando Fischer accennò alla sua relazione con Diotima, egli reagì in questo modo: “Ah, non mi parli di Diotima, era una creatura! e sa: mi ha dato tredici figli: il primo è imperatore di Russia, il secondo re di Spagna, il terzo sultano, il quarto papa, ecc. E sa poi che cosa? […] sa come si dice in svevo: pazza è diventata, pazza, pazza, pazza!”

L’ospite, per far cessare quel parossismo, dové prendere commiato.

Il complotto che lo costringeva a nascondersi, a mascherarsi, sembra concertato tra i Potenti della Terra, figli suoi, che, istigati dalla Madre ormai folle, rinnegano il Padre.

Diotima è morta contagiata dalla rosolia, che aveva contratta dai figli, nel 1802, anno in cui Hölderlin diede i primi segni di squilibrio. Spesso i paranoici incontinenti mutano i sensi dei vocaboli. Nel linguaggio cifrato di Scardanelli – la lingua “sveva”–, essere pazzi vuol dire probabilmente: essere morti. Fingere di essere pazzi, allora, potrebbe voler dire: fingere di essere morti, pur di conservarsi in vita.

Una strategia tanto minuziosa, tanto articolata, e che mira a un totale “occultamento”, può nascere solo da una “Grande Paura”.

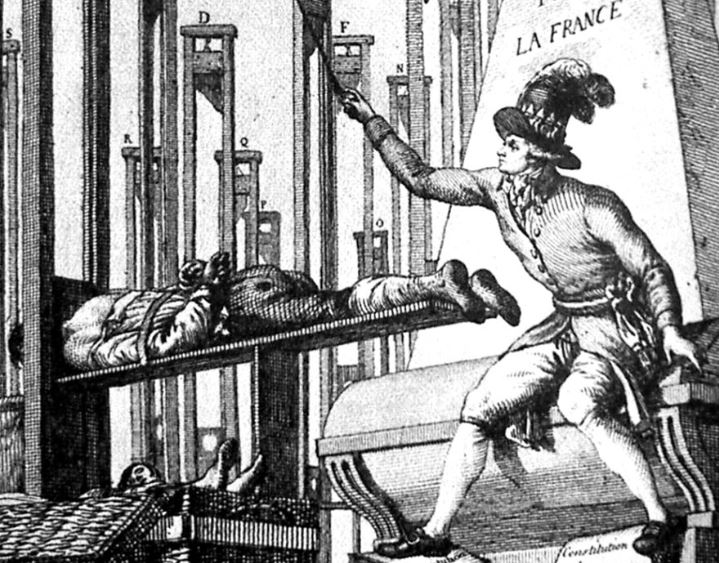

Nella sua “Introduzione” alle Figlie del Fuoco, Gérard de Nerval ricorda a Alessandro Dumas “con quanta convinzione” il loro comune amico Nodier “raccontasse di aver avuto la disgrazia di essere ghigliottinato durante la Rivoluzione”. “Si restava talmente persuasi, che veniva fatto di chiedersi come mai avesse potuto farsi riappiccicare la testa…”

Alla stessa stregua, Hölderlin, ex simpatizzante giacobino, si considerava probabilmente un sopravvissuto della “Grande Paura” che aveva imperversato per l’Europa ai tempi del Terrore e delle invasioni napoleoniche.

Poiché è ancora vivo dopo quell’ondata, il Poeta è costretto a simulare, insieme, follia e riconoscenza. Come se la testa sfuggita alla ghigliottina gli restasse appesa sul collo solo per grazia imperiale, appena con uno spillo, e bastasse pochissimo, un sussulto, a farla rotolare.

Un fermaglio, un frenulo, è simile alla virgola, che tiene fragilmente insieme le parole e i concetti: “guardi eccellenza, una virgola”, si stupisce Hölderlin, mostrando il segno d’interpunzione a un visitatore. La “virgola” tiene tutto il mondo con il fiato sospeso.

III- Qualsiasi trattato che abbia per oggetto la Simulazione scopre nell’ultimo Hölderlin un modello difficilmente eguagliabile.

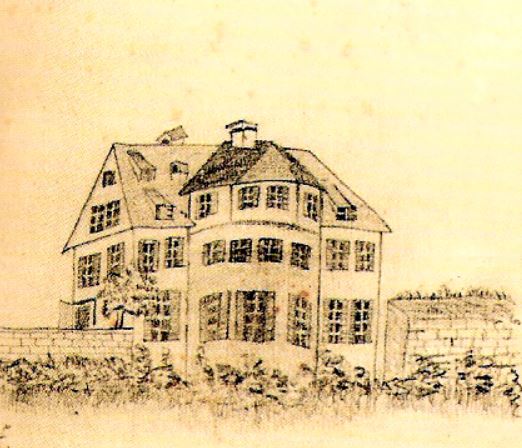

Le prove della sua follia sono innumerevoli, continue e innegabili: ma altrettanto potrebbero venir rubricate come indizi della sua astuzia, dell’accortezza con la quale, reclusosi nella sua torre di Tubinga, giocava il ruolo del pazzo.

In fin dei conti: chi può distinguere il paranoico dall’autentico perseguitato? Il trovatello Kaspar Hauser, ai timori del quale pochi credevano, fu pugnalato poi davvero in un giardino botanico.

La fase estrema della vita di Hölderlin, sembra quella di un Hauser redivivo, che abbia fatto tesoro della sua breve esistenza terrena.

Egli ha imparato a mascherarsi. Niente di meglio che l’involucro del folle. “Il pazzo appare incurabile, mentre la follia gli riserva benessere e prosperità”, sostiene a ragione Hoffmann ne I Fedeli di San Serapione.

La follia è “rappresentazione”, Teatro. Teatro della Menzogna. Non si è solo matti, si fa (si deve fare) la parte del matto, e nella furia di recitarla si diventa matti davvero.

IV- Assolutamente geniale è la formula con la quale Hölderlin sfuggiva agli inviti più innocenti, che potevano rivelarsi, invece, trappole fatali. Normalmente, egli dava ragione a tutti, ma se qualcuno gli proponeva di uscire dalla sua “torre” e di fare una passeggiata, si stupiva e rispondeva: “Lei comanda che io rimanga qui”, come se si rifiutasse di infrangere un ordine restrittivo che la stessa persona gli aveva dato in precedenza. Oppure: come se rivelasse che era il suo stesso persecutore, che gli stava di fronte e adesso fingeva con lui amicizia e simpatia, a costringerlo a una reclusione forzata.

“Lei lo dice” o “Lei lo afferma”, è, in quegli anni, la sua risposta preferita, l’umilissimo intercalare di Hölderlin.

Nonostante gli eccessi della sua compiacenza, però, non lo si lasciava in pace. Scardanelli l’aveva previsto. L’abile Maschera del Poeta ricorse allora a un’invenzione linguistica, sublime, che l’avrebbe messo al riparo da ogni rischio:

“Come nota Christian Theodor Schwab nel suo diario del 1841″, “, riferisce Jakobson – “il poeta malato aveva escogitato, e usava con predilezione, l’espressione pallaksch, che si poteva prendere per un ‘sì’ o per un ‘no’ e che gli serviva come espediente per evitare l’affermazione o la negazione“.

Simile al MU del Maestro di Mumon, il pallaksch non è un termine ambiguo: è un cicaleccio “zen” con cui Hölderlin disarma e disorienta il suo interlocutore.

V- L’ultimo Hölderlin pare, più che un diplomatico, uno “stratega della propria interiorità”. Il vecchio Goethe ne fu definito il “cancelliere”; Hölderlin, a maggior titolo, potrebbe esserne chiamato l’astuto carceriere. Miriadi di personaggi venivano a trovarlo. Tra questi ci fu anche un giovane Karl Marx.

Le Memorie di Schreber, malato di nervi, sublime paranoico, ci danno forse la chiave, per comprendere l’autentica reazione del poeta ai pellegrinaggi che turbavano di continuo la sua cosciente reclusione: anche a Scardanelli, come al Presidente, quei visitatori debbono essere sembrati meri “abbozzi di persone”, inviatigli dal Mandante Supremo. Metamorfosi dell’unico Sicario che attendeva con paura.

Per difendersi da quel pericoloso via vai nella sua stanza, Hölderlin, davanti agli ospiti maligni da esorcizzare, si metteva a scrivere poesie, poesie a comando. Gesto grandioso, commovente. Rivelatore è un passo di uno dei suoi elogi funebri: “Egli poetava quando qualcuno lo desiderava, forse anche per isolarsi un poco dalla benevola compagnia di chi accorreva da lui”.

Inutile rimarcare quanto quell’aggettivo, “benevola”, sia agghiacciante.

È sotto questa costrizione che Hölderlin scrive molte delle sue magiche, misteriose liriche della “follia”, rarefatte e perfette come componimenti giapponesi. Una stupenda, estrema poesia, fu scritta in cambio di una presa di tabacco, offertagli da uno studente.

Il senso dei suoi ultimi testi sembra ruotare intorno alla “vicinanza” dell’estraneo, e alla “lontananza” imperscrutabile di ciò che invece, è più intimo, vero, nascosto. È il segreto di un “paranoico”. Beissner – rileva Jakobson – ha notato che Hölderlin, divenuto ormai Scardanelli, “tiene con cura lontano dai suoi versi di allora ogni fatto privato, personale, cioè, secondo una precedente espressione del poeta, ogni fatto accidentale“. Sbagliamo allora se chiamiamo cifrate queste poesie, scritte impudicamente davanti a tutti?

Il piano, perfetto, del poeta, per assicurarsi l’immortalità “fisica” disarmando gli avversari, per fortuna dei posteri si incrina sull’ultima pagina.

Il testamento lirico di Hölderlin si intitola Die Aussicht (La Vista, retrodatata 24 maggio 1748 – da non confondere con l’altra poesia, omonima, del 24 marzo 1671, che è la poesia del “tabacco”). Die Aussicht è stato scritto al principio di giugno del 1843, pochi giorni prima della sua morte. Dice:

“Wenn in die Ferne geht der Menschen wohnend Leben,

Wo in die Ferne sich erglänzt die Zeit der Reben”…

Vorrei tradurla così:

“Quando, nella Distanza, la Vita logorata dell’Uomo, va

dove, da distante, risplende il Tempo dell’Uva …”

Non sono versi di un folle.

La Distanza, o “Lontananza” (Ferne) cui approda Hölderlin è un Limitare, il punto più lontano cui può giungere lo sguardo che si perde in un orizzonte, laggiù dove la Veduta (“Die Aussicht”, il “panorama”) si appanna. È un confine sospeso tra vita e morte, un luogo in cui ci si approssima all’addio e in cui sembrano trascorrere tutte le stagioni.

È la stessa Distanza da cui gli parlava l’amata Diotima nel frammento scritto da “savio”, Wenn Aus der Ferne…: la Lontananza dalla quale i morti parlano ai vivi. Il Limitare dal quale gli uomini, giunti esausti al termine della propria vita, si volgono indietro e prendono “commiato”.

Allora si accorgono che anche la loro morte ha un senso, perché la Natura e il Mondo sono perfetti solo se noi moriamo:

“Dass die Natur ergänzt das Bild der Zeiten,

Dass die verweilt, sie schnell vorübergleiten,

Ist aus Vollkommenheit, “…

“Che la Natura restauri il Quadro delle Stagioni

Che quelle presto dileguino, e lei invece stazioni

è un segno di Perfezione, “…

“…, des Himmels Höhe glänzet

Den Menschen dann, vie Bäume Blüt umkränzet.”

Mit Untertänigkeit

Scardanelli

“… e l’Alto dei Cieli in forma di luce sull’Uomo si espande

come all’albero i fiori, intorno, fanno ghirlande.

Con Umiltà

Scardanelli

24 maggio

1748”

C’è un momento in cui l’Uomo, sopraggiunto al limitare della vita, spossato, intuisce: Natura e Mondo non sono perfetti finché noi non moriamo. Allora accoglie con bontà, riconoscenza, anche il trapasso.

L’insorgere della Morte, però, va accettato con purezza di cuore. Tale non era lo stato d’animo per lo Hölderlin, ancor giovane, del 1802. Troppo precoce era quel richiamo: il poeta si ribellò, si oppose con tenacia e astuzia mai manifesta alla trama intessuta dalla Società, dalla Politica, dalle Guerre, dalla Natura, per ucciderlo. La morte che doveva ghermirlo durante il Terrore, o al massimo insieme a Diotima, attese fino al 1843.

Posto al bivio tra morire o vivere da pazzo, Hölderlin aveva optato per la sopravvivenza. Quarant’anni dopo, immagino, quella scelta gli dové sembrare una pazzia.

Si spense serenamente nella sua “torre”, a Tubinga, dopo aver preso un solenne raffreddore. Forse, prima, aveva spalancato una gelida finestra, e l’aveva fatto volontariamente, in abiti leggeri. Per godere a lungo della Vista. E prendere commiato dalla Vita.