Secondo l’immagine più amata dagli intellettuali di ogni tempo, il suicidio ha strane somiglianze con il tirannicidio. Bruto, in effetti fu entrambi: uccisore di despoti e di se stesso. In tempi eroici di virtù laiche e “repubblicane” ci si liberava dal corpo, e insieme a quello dalle malattie e dalle angosce, come se fosse un tiranno della nostra anima. Persino il Socrate bevitore di veleno fu letto e interpretato come un irriducibile ribelle contro l’irragionevolezza della Vita:

«”Agli dei liberatori”, disse, “sacrifichiamo!

Mi hanno guarito!”

“Di cosa?” disse Cébes.

“Della vita!”».

Queste furono le ultime parole di Socrate, “ubriaco di cicuta”, secondo il poeta Lamartine.

Più fedelmente (forse, visto che non ne fu testimone), il suo allievo Platone riporta il suo breve monologo finale nel Fedone:

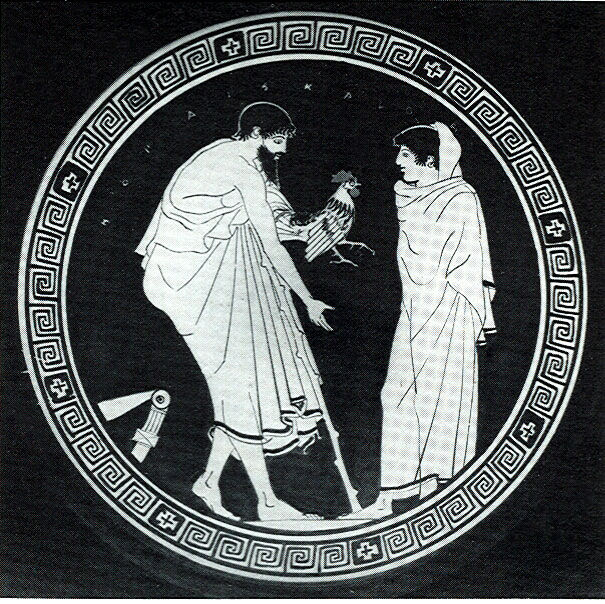

«Già le parti di giù attorno al ventre erano fredde; ed ecco, scoprendosi, ché si era coperto, cotali parole disse, che furon le ultime: – Critone , dobbiamo un gallo a Esculapio: dateglielo, e non ve ne dimenticate».

Molti interpreti moderni hanno riconosciuto un mistero in queste ultime espressioni: tra loro ci fu il grande Dumézil. In effetti è abbastanza strano che Socrate, sacrifichi al Nume che guarisce i corpi proprio nel momento in cui ha guastato il proprio, e sta restituendo l’Anima al Cielo delle Idee. Tuttavia: se nessuno degli antichi, a cominciare da Senofonte e da Platone, ha commentato le ultime parole di Socrate, vuol dire che per la sensibilità greca esse erano perfettamente comprensibili, per nulla enigmatiche, nel loro significato “religioso”.

Ogni convito si chiudeva nell’antichità classica con una libagione augurale, un brindisi finale al Dio, e secondo Gibbon, quello di Socrate, come quello finale di Seneca, fu esattamente un “nobile esempio” di questa usanza. Il filosofo romano, morendo, offrì una libagione a Giove Liberatore. Come ricorda Tacito, il suicida Seneca, si aprì le vene e «appena sentì gli ultimi tratti della morte, prendendo un po’ dell’acqua del bagno tutta insanguinata, se ne cosparse la testa dicendo: “Faccio voto di quest’acqua a Giove liberatore”». Il Padre degli Dèi, appunto, lo stava liberando da una gravissima oppressione: quella di Nerone.

Anche Socrate aveva brindato, sia pure “a cicuta”. È arduo pensare che, con il sacrificio del gallo, il Maestro di Platone volesse inneggiare alla morte come se il suicidio fosse una “liberazione”, e una scelta valida per tutti. Né tanto meno egli poteva essere riconoscente a chi in modo ingiusto gli stava togliendo la vita, solo perché la sua Anima, finalmente, così si emancipava dal corpo che l’imprigionava.

La più probabile interpretazione delle ultime parole di Socrate potrebbe allora essere questa: Socrate desiderò sacrificare un galletto al Dio Risanatore, perché, ragionando coi sodali, era stato guarito da una forma grave di debolezza: la paura della Morte. Ora, non si guarisce la paura della morte ingiuriando la vita.

È plausibile che la prospettiva della fuga – progettata, per lui, da amici e da discepoli, e soluzione favorita, probabilmente, dagli stessi che l’avevano condannato – l’abbia davvero tentato come un morbo passeggero di follia; ma poi, guarito istantaneamente dall’idea dell’evasione, volle dimostrare tutta la sua gratitudine agli Dei, di aver tenuto fede ai suoi princìpi.

Ancora nel Rinascimento, il brodo di Gallo veniva considerato “l’ultimo rimedio” per i malati più gravi e già da tempo confinati in un letto di dolore. Ingerito quello, e superato il “sacrificio” dell’uccello senza ottenerne miglioramenti, a chi soffriva non restava altro che imboccare la via dell’agonia.

[in copertina: Morte di Socrate, di Jacques-Louis David (1787, particolare)]